インサイドセールス立ち上げの完全ガイド。BDR組織の33チェックリスト付き

2025/10/6

「営業を効率化したい」「商談数を安定的に増やしたい」と考えてインサイドセールスを導入しようと考える企業は多いでしょう。しかし、いざ立ち上げを進めようとすると「具体的にどんな組織体制を作ればいいのか」「メンバーの役割やKPIはどう設定すべきか」といった課題につまずきがちです。

特に、フィールドセールスと連携しながらリードを育成するBDR組織は、立ち上げ期において準備不足や属人化が失敗要因となりやすい部分です。

そこで本記事では、

- インサイドセールス立ち上げの流れ

- 実践のチェックリスト33項目

- インサイドセールスの立ち上げ事例

を解説します。成果を出すためのポイントを具体的に学びたい方はぜひ参考にしてください。

「インサイドセールスの立ち上げ方がわからない」「知見がある人がいない」という方は、セルメイトへご相談ください。

セルメイトでは、これまで100社以上の支援実績をもとに中長期で成果の出るノウハウを提供します。

以下のリンクからセルメイトの詳細をチェックできますので、ぜひご相談ください。

→セルメイトへのお問い合わせはこちら

目次

インサイドセールスとは

インサイドセールスとは、電話やメール、オンライン会議ツールなどの非対面チャネルを活用して行う営業手法のことを指します。フィールドセールスのように移動や対面準備に時間をかける必要がないため、効率的に見込み顧客との接点を増やせる点が特徴です。

単なるテレアポとは異なり、顧客の状況や課題を丁寧にヒアリングし、ニーズに合わせた情報提供や関係構築を行いながら、商談や受注につながる確度を高めていく役割を担います。

また、マーケティングが獲得したリードを育成して営業部門へ渡す「橋渡し」として機能するため、営業組織全体の成果を安定させる基盤となる存在でもあります。

インサイドセールスの種類

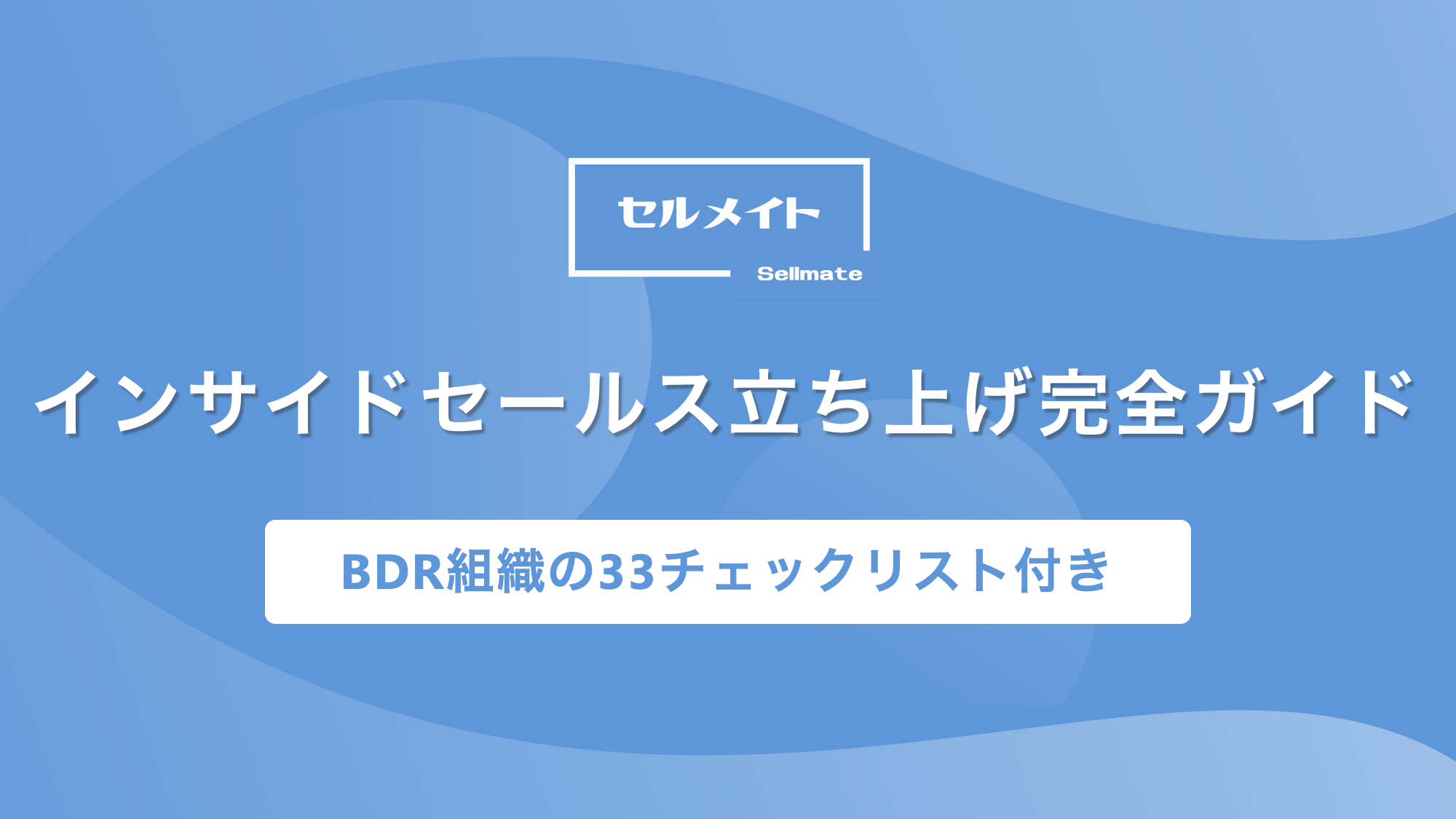

インサイドセールスには大きく分けて「BDR」と「SDR」の2つの役割があります。どちらも「非対面営業」を担う点では共通していますが、扱うリードの段階や求められるアプローチが異なるため、立ち上げの流れも少し変わります。

| 項目 | BDR | SDR |

|---|---|---|

| 種類 | 新規開拓型 | 反響対応型 |

| 主な役割 | まだ接点のない企業や潜在層にアプローチ | マーケティングで獲得したリードへの対応 |

| 具体的な活動 | コールドコール、業界調査、イベント参加者へのアプローチ | 問い合わせ対応、資料請求フォロー、メール nurturing |

| 立ち上げ時のポイント | 営業戦略に基づくターゲットリスト作成と、明確なKPI設定が必須 | マーケティングとの連携を重視し、リード管理フローを整備することが重要 |

| 営業難易度 | 比較的高い | 比較的低い |

BDRは0から市場を切り開く役割を担うため、立ち上げ時には「どの業界や企業を狙うのか」というターゲティング設計や、架電・メールのシナリオ作成に重点を置く必要があります。

一方でSDRは、既にマーケティング施策で接点を持ったリードに対応するため、立ち上げ時には「リードのスコアリング基準」や「フィールドセールスへの引き渡しルール」を明確にすることが必要です。

インサイドセールスの立ち上げの流れ

インサイドセールスの立ち上げは、BDRとSDRで少し異なります。同じように立ち上げるのではなく、ポイントを押さえておきましょう。

BDR

BDRは新規顧客開拓を担う役割であり、マーケティングや既存のリードに頼らず、潜在層にアプローチして商談のきっかけを作る活動です。

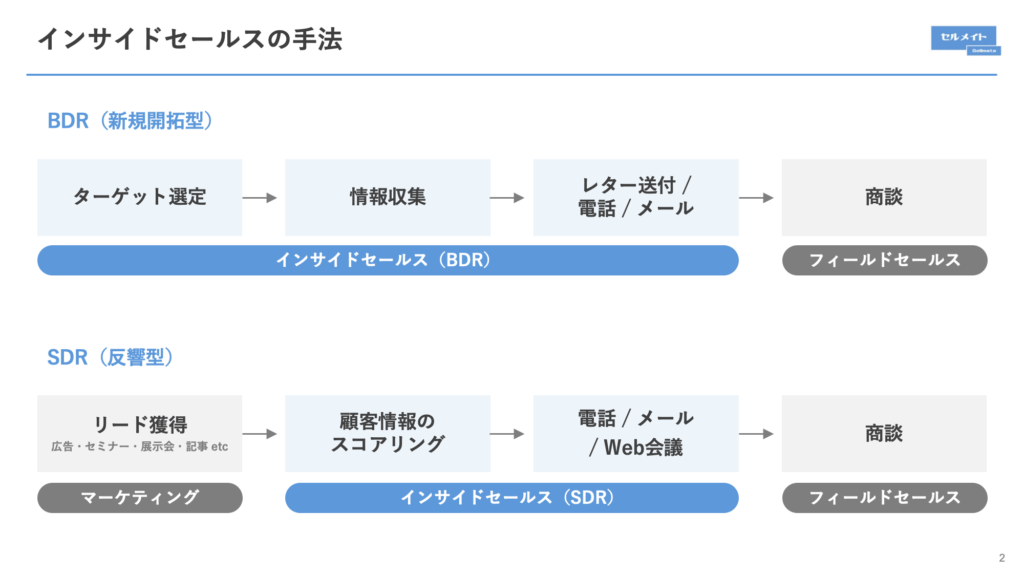

立ち上げには以下5つのステップで実施します。

- KPI設計

- ターゲット企業群のリスト化

- ヒアリング・スコアリング設計

- スクリプト作成

- アプローチ・顧客管理

BDRは成果が出るまでに時間がかかるため、立ち上げ初期から「すぐに受注に結びつく活動ではない」という前提を理解し、長期的な視点で組織を運営しましょう。

新規顧客をゼロから育てていくプロセスでは、ターゲットリストの精度を高め、適切なスコアリング基準を設定し、複数回のアプローチを通じて関係性を築く必要があります。経営層や現場メンバーが短期的な成果を過度に求めるのではなく、商談化率や有効リード数といった中間指標をKPIとして追いかけ、組織全体で育成フェーズを継続する姿勢を持つことが大切です。

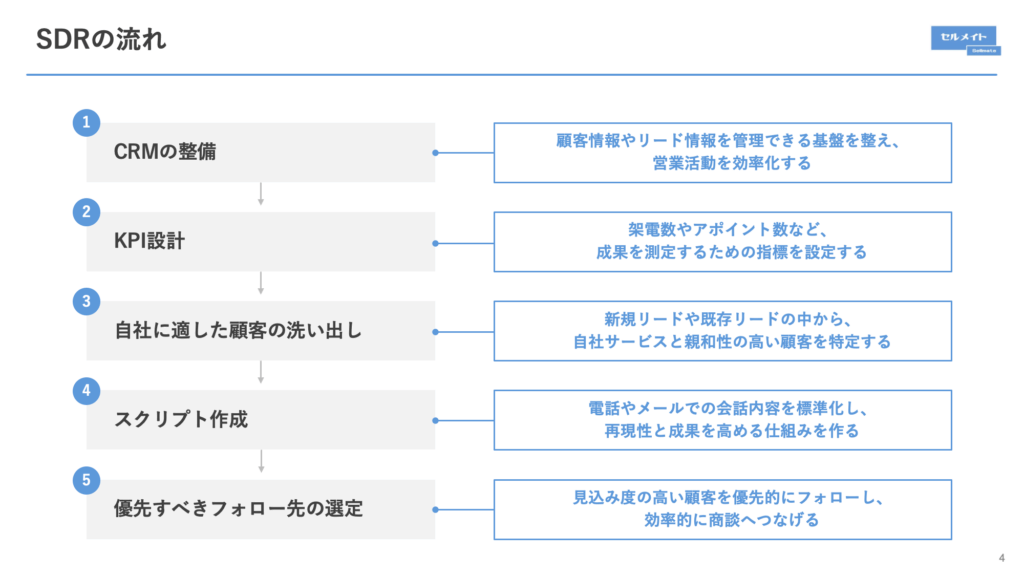

SDR

SDRはマーケティング施策で獲得したリードに対応し、温度感の高い商談へとつなげる役割を担います。リードを効率よく育成し、フィールドセールスに橋渡しすることが使命です。

立ち上げには以下5ステップで実施します。

- CRMの整備

- KPI設計

- 自社に適した顧客を洗い出す

- スクリプトを作り込む

- 優先すべきフォロー先を選定する

SDRは「マーケティングとの連携力」が重要になります。リードの質を見極め、どのタイミングで営業に渡すかをチーム全体で合意しておくことが、無駄な工数を減らし成果を安定させるかどうかにつながるでしょう。

SDRは単なる中継点ではなく、マーケティングと営業の橋渡し役として双方の情報を循環させる役割を果たす存在であり、精度の高さが成果の再現性と効率性を左右するのです。

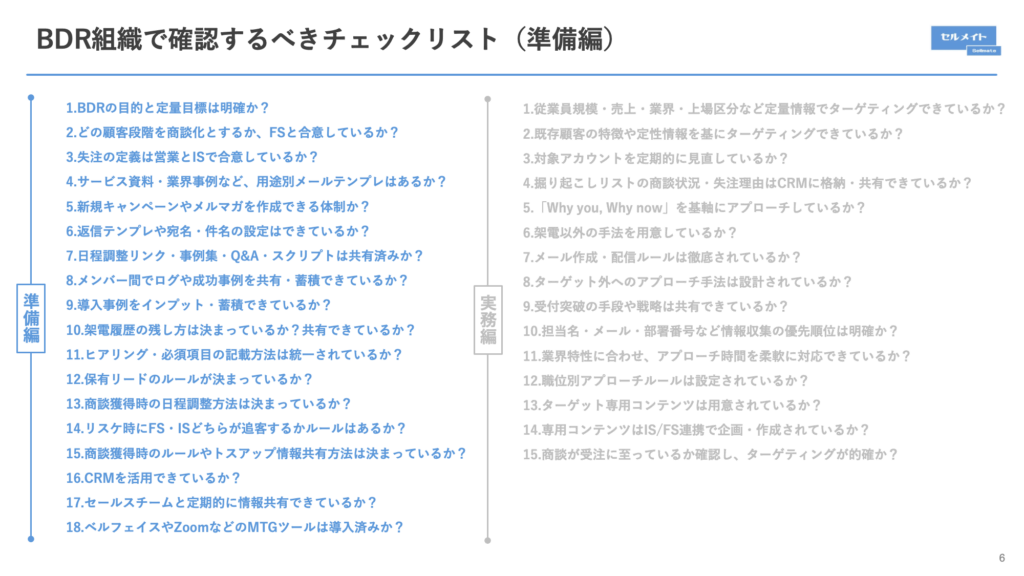

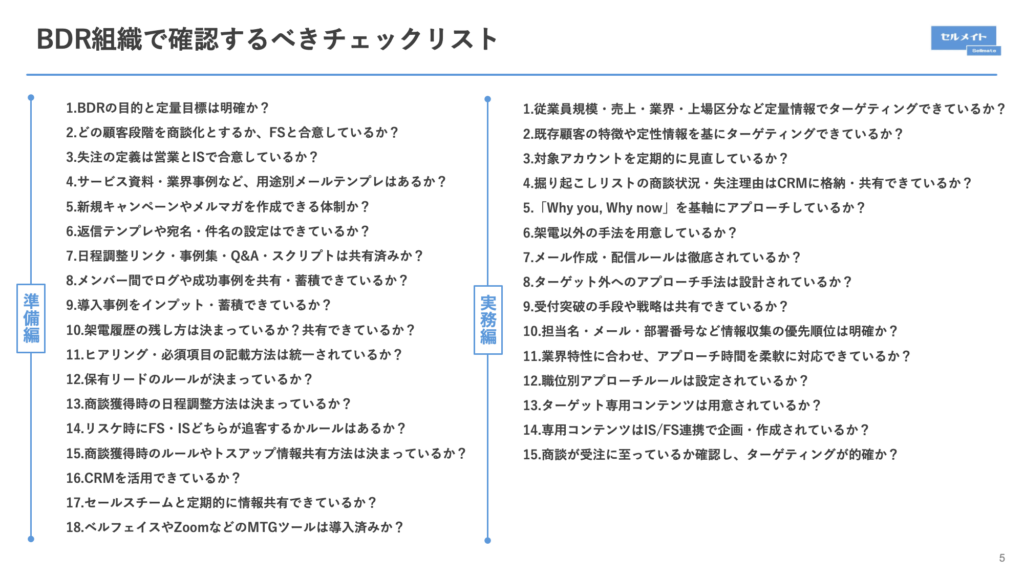

準備編|BDR組織で確認するべき18のチェック項目

まずはBDR組織の準備で確認するべき18のチェック項目について解説します。

1.BDRの目的と定量目標は明確か?

BDR組織を立ち上げる際に重要なのは、「何のために存在するのか」という目的を全員が理解し、その目的を具体的な数値に落とし込むことです。単に「新規リードを獲得する」といった抽象的な表現では、メンバーごとに解釈がばらつき、成果の判断基準も曖昧になります。そこで、まずは定性的な目的を明確にし、続いて定量的な目標を設定する必要があります。

例えば、「月間で質の高いリードを50件獲得する」「毎月10件のオンライン商談を営業部に引き渡す」といったKPIが考えられます。このように数値で目標を示すことで、BDRのメンバーが日々の業務でどの指標を意識すればよいかが明確になり、経営層とも共通の認識を持てます。

逆に、数値目標がないまま活動すると「頑張って架電したけれど成果は何か?」という評価が難しくなり、組織としての成果が見えにくくなるのです。

2.どの顧客段階を商談化とするか、FSと合意しているか?

次に大切なのが、「リードをどの段階で商談化とみなすのか」をフィールドセールスと明確に取り決めることです。ここが曖昧だと、BDRが「商談化できた」と考えて引き渡したリードを、FSが「まだ案件とは呼べない」と判断するなどの齟齬が生まれます。

認識のずれは、社内のコミュニケーションコストを増やすだけでなく、顧客への対応にも影響を与えかねません。おすすめなのは、商談化の基準をマニュアル化しておくことです。

たとえば、

- 製品デモ前にヒアリングが完了している状態

- 予算・導入時期・決裁者が確認できた段階など

誰が見ても同じ基準で判断できる条件を定めておきます。ルールがあれば、BDRとFSの間で「この案件は本当に商談なのか?」といった無駄な議論が発生せず、リードがスムーズに引き継がれるようになります。

3.失注の定義は営業とISで合意しているか?

案件がすべて順調に進むとは限らず、必ず「失注」と判断するケースが出てきます。そこで重要なのは、「どの状態を失注とみなすか」という基準をFSとISで統一しておくことです。

基準が曖昧なままだと、追い続けるべきでないリードを無駄にフォローしてしまったり、逆に本来フォローすべきリードを早々に切ってしまったりと、業務効率が損なわれます。

たとえば、「商談後60日間連絡がつかず、さらに顧客から拒否の意思があった場合は失注とする」といった具体的な条件を設定します。こうすることで、CRM上のデータも整理され、組織全体の動きがスムーズになります。

4.サービス資料・業界事例など、用途別メールテンプレはあるか?

メールはBDR活動の生命線です。とはいえ、毎回ゼロから書いていては時間がかかりすぎますし、内容の質も安定しません。そこで「用途ごとのメールテンプレート」を作ることです。

以下の内容が挙げられます。

- 新規リード→サービス概要を紹介する文面

- 製造業のリード→同業界の事例を添えた文面

- 既存顧客→新機能リリースの案内

状況に応じたパターンを用意しておくと成果が出やすくなります。

5.新規キャンペーンやメルマガを作成できる体制か?

BDRチームが新しいキャンペーンやメルマガをすぐに作成・配信できる体制を持っているかを確認する必要があります。マーケティング部門がホワイトペーパーやウェビナーの案内といったコンテンツを提供したら、それを活用して即日で顧客に届けられる仕組みが理想です。

スピード感をもって動ける体制があれば、新製品リリースや業界トレンドを逃さずに顧客へ情報提供でき、アポ獲得にも直結します。

月初に業界ニュースをまとめて配信する定例メルマガを運用することで、顧客との接点を継続的に維持する取り組みも行われています。仕組みは、単なる情報発信ではなく、顧客との信頼関係を築き、長期的な商談機会の創出につながるのです。

6.返信テンプレや宛名・件名の設定はできているか?

メール対応の印象を左右するのは、本文そのものよりも「件名」や「宛名」だったりします。だからこそ、返信用テンプレートやフォーマットを統一しておくことは効果的です。

例えば件名に【資料送付】【ご案内】といったタグを付けるルールを徹底すれば、受け取る側が内容を一目で把握できます。また、宛名は必ず「正式名称+敬称」で統一しておくと、雑な印象を避けられます。

メール構成の基本的な要素は以下のとおりです。

| 件名 | わかりやすく内容を伝える |

| 宛名 | 正式名称・敬称必須 |

| 本文 | 定型の冒頭文+要件 |

| 署名 | 会社名・役職・連絡先 |

返信用の件名は「Re: 【お問い合わせ】〇〇サービスの件」とルール化しておけば、履歴管理がスムーズになります。細かいようですが、フォーマットの統一が信頼感のある企業と思ってもらえるでしょう。

7.日程調整リンク・事例集・Q&A・スクリプトは共有済みか?

BDR活動は「属人化しやすい」領域ですが、実際は共有できるリソースが多く存在します。日程調整リンクや導入事例集、よくある質問とその回答、そしてトークスクリプトなどを一箇所にまとめておけば、誰でも同じ品質で動けます。

ここで注意したいのは、ナレッジを定期的に更新する必要があるということ。ナレッジは更新していかないと陳腐化するので、定期的なアップデートとブレストが効果的です。

8.メンバー間でログや成功事例を共有・蓄積できているか?

成功事例は、個人の中だけに留めてしまうと活用できません。だからこそ、

- 日々の電話録音

- メール履歴

- 成約に至った商談プロセス

などを、CRMや社内ツールに記録し、チーム全体で振り返る仕組みが重要になります。

たとえば、毎週月曜の定例会議で直近のアポ成功例を2~3件ピックアップし、成功の要因を分析してチームで共有する、といった取り組みができます。チャットやWikiへの投稿でもよいでしょう。

この仕組みを作成しておけば、新人は先輩の成功パターンを吸収でき、既存メンバーは「自分のやり方を改善するヒント」を得られます。結果的に、営業の標準化にもつながるのです。

9.導入事例をインプット・蓄積できているか?

顧客との対話で「御社と同じ業界の成功事例」を提示できるかどうかは、商談の成功に影響します。そのため、導入事例は常にアップデートし、BDRも活用できる状態にしておくことが重要です。

導入事例の運用は以下のイメージを意識してみてください。

- 月1回、マーケティングから最新事例を共有

- 共有フォルダやナレッジベースに蓄積

- 新事例が出たらSlackなどで即全体共有

例えば「同じ規模の製造業がこのサービスを導入して売上が10%伸びた」といった情報は、提案メールに添えるだけで信頼性が増します。導入事例を常にストックし、BDRがすぐに活用できるよう整備しておくことは、地味ですが大切です。

10.架電履歴の残し方は決まっているか?共有できているか?

BDR活動は「数を打つ」側面が強いだけに、架電履歴をどう残すかが成果を分けます。もし記録の方法がバラバラだと、チーム内での情報共有が滞り、同じ顧客に何度も似た電話をしてしまうリスクが高まります。

そこで、CRMに入力する項目をあらかじめ統一することが必要です。架電履歴の記録は以下の表を参考にしてください。

| 項目 | 記録内容の具体例 | ポイント |

|---|---|---|

| 架電日時 | 2025/09/27 10:30 | 日付+時間を正確に入力。自動記録機能があれば活用。 |

| 通話時間 | 8分30秒 | 通話の長さで顧客の関心度を推測可能。短すぎる場合は再トライ要検討。 |

| 担当者名・役職 | 田中一郎 様(情報システム部 部長) | フルネーム+役職で記録。敬称を忘れない。 |

| 興味度合い | 中 | 星や数値で簡潔に記録。共通スケールを全員で統一。 |

| 顧客の発言・質問内容 | 「導入時期は来年度を検討中」「競合A社のツールとも比較している」 | 顧客の言葉をなるべくそのまま残す。キーワードだけでもOK。 |

| こちらの回答・提案 | 「来年度導入の事例を紹介可能」「競合比較資料を送付予定」 | 提案内容や次アクションにつながる返答を記録。 |

| 次回アクション | 10/5に再架電し、比較資料を説明予定 | 「誰が・いつ・何をするか」を明確に。日付は必須。 |

架電履歴を残しておけば、BDR組織以外でも共有がスムーズにできます。

11.ヒアリング・必須項目の記載方法は統一されているか?

商談前のヒアリングは、営業活動の「設計図」にあたります。誰がヒアリングしても同じ情報が揃う状態にしておかないと、FSが商談に臨んだ際に「結局何も分からない」という事態になりかねません。

そこで大切なのが記載項目の標準化です。以下の項目は最低限入れておきましょう。

- 顧客の課題・要望

- 予算の有無

- 導入予定時期

- 決裁者の有無

- 競合検討状況

CRMに「入力必須」として設定しておけば、情報漏れを防げます。また、自由記述欄を少しだけ設けると、顧客のニュアンスを残すこともできます。

12.保有リードのルールが決まっているか?

BDRがどれだけのリードを持てるのか、またどれくらいの期間抱えるのかを決めておかないと、リード管理はすぐに破綻します。よくあるのは「経験豊富な担当者にリードが集中してしまう」パターンです。これではチーム全体の生産性が落ち、新人が成長する機会も奪われます。

そのため、保有リードのルールを決めておきましょう。以下は例です。

| 項目 | ルール例 |

|---|---|

| 保有期間 | 「最長30日」など期限を設定 |

| 最大件数 | 担当者あたり50件まで |

| 活動基準 | 一定期間アプローチがなければ共有プールへ戻す |

ルール化することで、「リードが属人化しない」環境を作ることができます。チーム全体でリードを回す文化が定着すれば、リソースを有効活用でき、成果の安定化につながるでしょう。

13.商談獲得時の日程調整方法は決まっているか?

商談が決まっても、日程調整がスムーズに進まないと「結果的に流れてしまう」ケースが発生します。従来はメールで候補日をやり取りするのが一般的でしたが、それでは往復が増え、顧客にストレスを与えます。オンライン調整ツールなどを活用しましょう。

ただし、顧客によっては「メールや電話で直接調整したい」というニーズもあるため、ツール一本化ではなく、ツール+従来型の併用が現実的です。ルールとしては「基本は調整ツール、例外的に電話希望があればFSが直接対応」という形が無理のない運用でしょう。

14.リスケ時にFS・ISどちらが追客するかルールはあるか?

商談がリスケになることは珍しくありません。問題は、その後のフォロー担当が決まっていないと、顧客への対応が抜け落ちてしまう点です。「FSがやってくれるだろう」「ISの役割だろう」と責任が曖昧なまま時間が経つと、商談機会が消えてしまいます。

以下の表のようにどちらが担当するかを決めておきましょう。

| 状況 | 主担当 |

|---|---|

| 顧客都合によるリスケ | IS(BDR)が主導で再調整 |

| 社内都合(FSが動けない) | FS本人が直接対応 |

| 2回以上リスケが発生 | FSとISで合同確認し、対応を協議 |

ルールを明確にすれば、「誰が責任を持つのか」で迷う必要がなくなります。また、2回以上リスケになる場合は案件の温度感も下がっている可能性があるため、FSとISが一緒に方針を決め直すのがおすすめです。

15.商談獲得時のルールやトスアップ情報共有方法は決まっているか?

商談を営業に引き渡す際、単に「アポイントを取りました」と連絡するだけでは不十分です。営業が商談に臨む際に必要な情報を揃えて渡すことが、トスアップの本質です。

ここが不十分だと、FSが商談冒頭で再度ヒアリングをやり直すことになり、顧客から「話が伝わっていない」と不信感を持たれてしまいます。

以下はトスアップの情報に含めるべき項目の例です。

- 商談化のきっかけ

- 顧客が抱える課題・ニーズ

- 決裁者の関与状況

- 過去のやり取り内容

- 顧客が特に関心を示したポイント

また、共有の方法も重要です。メールよりもCRMや専用ツールに記録し、FSが即座に確認できるようにするのが理想です。商談後にはFSから「どんな結果になったのか」をBDRにフィードバックする仕組みを作れば、次回以降のアポイント精度が上がっていきます。

16.CRMを活用できているか?

CRMとは、顧客関係管理ツールと呼ばれ、BDR活動において重要な項目です。顧客情報や過去の接触履歴、商談の進捗を一元管理できるため、きちんと運用されていればチーム全体の生産性を高められます。しかし、実際には「入力がバラバラで情報が信用できない」「更新が遅くて現状を反映していない」といった課題を抱える組織も少なくありません。

CRMを活用するために重要なのは、

- 入力ルールの統一

- 活用方法を明確にする

ことです。例えば、必須項目として「次回アクション」「興味度合い」「決裁者有無」を設定しておけば、どの案件も同じ粒度で比較できます。

CRMは「記録する場所」ではなく「次の行動を決めるための道具」として使うことがポイントです。入力が単なる作業に終わらないように、分析・改善につながる活用を徹底しましょう。

17.セールスチームと定期的に情報共有できているか?

BDRとFSは、別々の部署であっても最終的なゴールは同じ「売上の最大化」です。しかし、情報共有が不十分だと壁が生まれ、「せっかくのリードが有効活用されない」という事態が起きます。例えば、BDRが苦労して商談を設定しても、FSが「この案件は温度感が低い」と感じて放置してしまえば、組織全体の成果にはつながりません。

そこで必要なのが「週次ミーティング」や「月次レビュー」など定期的な情報共有の場です。

仕組みがあると、「どのリードが商談に結びつきやすいのか」「どんな業界の反応が良いのか」といった知見が双方で共有され、再現性の高い成功パターンが作られていきます。特に失注理由をFSからBDRにフィードバックする流れを作れば、次回のアプローチ精度は高まります。

18.ベルフェイスやZoomなどのMTGツールは導入済みか?

BDR組織の立ち上げでは、ベルフェイスやZoomなどのMTGツールを必ず導入しておきましょう。対面訪問が難しい状況でも、全国どこでも短時間で商談を実施できます。

特に初回商談では「移動コストを抑えながら、相手の顔を見て信頼を構築できる」点で有効です。

まだ導入していない場合は「なぜ導入しないのか」を考える必要があります。競合がすでにオンライン商談を当たり前にしている中で、自社だけが電話やメール中心の営業を続けていると、顧客体験の面で大きく差をつけられてしまうリスクがあるからです。

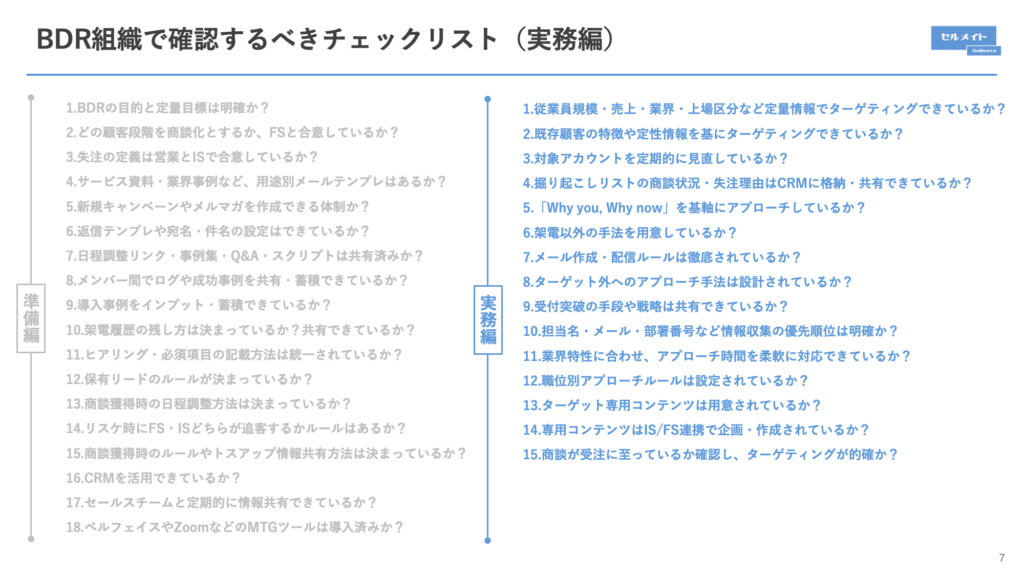

実務編|BDR組織で確認するべき15のチェック項目

次は実務でチェックするべき15のチェック項目について解説します。

1.従業員規模・売上・業界・上場区分など定量情報でターゲティングできているか?

BDR活動の効率を高めるには、まず「定量情報」を基準にしたターゲティングが必須です。顧客企業の従業員規模や売上は、客観的に比較できる指標となり、見込み度合いの高いアカウントを選別する助けになります。

例えば、SaaS商材を扱う企業であれば「従業員数300名以上」「売上100億円以上」の企業をターゲットにすると、自社の料金体系や導入メリットが合致しやすいといえます。

ターゲティングに使える定量情報は以下のとおりです。

- 従業員規模

- 売上規模

- 業界カテゴリ

- 上場区分

指標を事前に設定しておけば、インサイドセールスが「誰にアプローチすべきか」で迷うことがなくなり、結果として架電やメールの効率も上がります。

2.既存顧客の特徴や定性情報を基にターゲティングできているか?

定量情報だけではターゲットは絞り切れません。そこで重要になるのが、既存顧客の成功事例や定性情報を活用したターゲティングです。「どのような課題を抱えていた顧客が導入を決めたのか」「導入に至る決め手は何だったのか」といった情報は、新規顧客開拓のヒントになります。

自社のサービスを導入した企業の多くが「情報システム部門の人手不足」を課題にしていたとわかれば、同じ課題を持つ企業にアプローチするのが効率的です。

また、情報はCRMやナレッジに蓄積しておけば、営業活動が「感覚や勘」ではなく「根拠に基づいた判断」に変わり、より再現性のある成果を出せるようになります。

3.対象アカウントを定期的に見直しているか?

ターゲットの条件を一度決めたからといって、そのまま放置してしまうのは危険です。市場環境や競合状況は常に変化しており、数か月前は優先度が低かった企業が、今は高い導入可能性を持っているケースもあります。

例えば、ニュースで「新工場を建設」「新規事業を開始」といった情報が出れば、その企業は新しいシステムやサービスを必要としている可能性が高まります。また、既存顧客の中で導入が進んだ業界があるなら、その業界を重点的にターゲティングし直すことも有効です。

見直しのタイミングでおすすめなのは、

- 四半期ごと

- ニュースなどになった時

- FSやマーケからのフィードバック

です。対象アカウントを定期的に見直す仕組みを持つことで、常に「今アプローチすべき顧客」を追い続けることができ、成果の精度を上げられます。

4.掘り起こしリストの商談状況・失注理由はCRMに格納・共有できているか?

掘り起こしリストとは、過去に接触したものの商談化に至らなかった顧客や、以前失注した案件のリストを指します。リストをどう管理するかで、BDR活動の効率は変わります。重要なのは「失注理由」や「過去の商談状況」をCRMに残しておくことです。

ある企業が「予算の都合で見送り」となった案件は、翌年度の予算編成後に再度チャンスが訪れる可能性があります。逆に「競合ツールをすでに導入済み」といった理由であれば、短期的に追う優先度は低いでしょう。

CRMに整理しておくことで、BDRやFSが「どの案件をいつ再アプローチすべきか」を判断しやすくなり、失注を「未来の商談候補」として活かすことができます。

5.「Why you, Why now」を基軸にアプローチしているか?

顧客にアプローチする際、最も重要なのは「なぜ今あなたに連絡しているのか」を明確に伝えることです。単なる商品紹介では相手の心に響きません。そこで使えるのが 「Why you, Why now」 の考え方です。

以下の表を参考にしてみてください。

| 項目 | 例 |

|---|---|

| Why you(なぜ貴社に?) | 「御社のように支店展開を進めている企業では、拠点ごとの管理負担が大きくなりやすいため、弊社のツールが有効です」 |

| Why now(なぜ今?) | 「ちょうど来年度の予算策定前に検討を始めれば、スムーズに導入計画を立てられます」 |

2点をセットで提示すると、顧客は「自分たちの状況を理解した上での提案だ」と受け取りやすくなります。逆に「御社にぜひご紹介したい製品がありまして」とだけ伝えても、他社営業との差別化にはなりません。

6.架電以外の手法を用意しているか?

BDR=架電のイメージは強いですが、それだけに頼るのは避けましょう。特に決裁者は電話に出ないことも多く、

- メール

- SNS

- セミナー案内

など複数のタッチポイントを用意しておく必要があります。

手法を組み合わせれば、相手の状況や好みに応じて最適な接触が可能になります。例えば「最初はメールで概要を送付し、反応があれば電話で深掘りする」といった流れを設計しておくと、成果につながりやすいです。

7.メール作成・配信ルールは徹底されているか?

BDRにとってメールは顧客との最初の接点になりやすく、品質次第で返信率や開封率が変わります。だからこそ「誰が送っても同じ水準で伝わる」ルール作りが必須です。

例えば件名は「【資料送付】セミナーご案内」など、タグ付けルールを統一すると顧客が一目で内容を把握できます。

ルールを徹底すれば、顧客に整った会社という印象を与えるだけでなく、BDR間での品質差もなくなり、配信効率が高まります。

8.ターゲット外へのアプローチ手法は設計されているか?

営業活動を進めると、どうしても「ターゲット外」のリードに接触する場面が出てきます。ここで大切なのは「完全に切り捨てる」のではなく、適切に扱うフローを設計しておくことです。

例えば「従業員規模が小さく現時点では導入余地がない企業」でも、数年後に成長して見込み客になるかもしれません。その場合は、マーケティングリストに戻してメルマガで情報提供を続けるのが有効です。逆に「明らかに対象外」と判断できる場合は、早めにリストから外し、架電やメールの無駄を防ぐべきです。

手法を明文化しておけば、担当者ごとに対応がブレず、組織全体で効率的なリード管理が実現できます。

9.受付突破の手段や戦略は共有できているか?

BDRが直面する壁の一つが「受付突破」です。特に大企業や役職者にアプローチする際、受付でブロックされるケースは少なくありません。ここを突破できるかどうかが、商談獲得の確率を左右します。有効な戦略はいくつかあります。

例えば、

- 「上司から紹介を受けた」という形でアプローチする

- 担当者のフルネームを把握してから架電する

- 「先日ご案内した資料の件で」と具体的に話題を示すなど

です。また、別チャネルで関係を作り、電話受付時に「直接やり取りしている」と伝えられれば突破率は上がります。

また、トークや工夫は、個人の経験に留めてしまうと活用されません。ナレッジとしてチームで共有すれば、新人でも早い段階から成果を出しやすくなります。

10.担当名・メール・部署番号など情報収集の優先順位は明確か?

営業活動では「誰に、どう接触するか」が出発点です。特にBDRは短時間で効率的に動く必要があるため、情報収集に優先順位をつけることが必須。優先順位が決まっていないと、代表番号に何度も電話して受付で止められたり、宛先不明のメールを送って無視されるなど、時間ばかり消費してしまいます。

実務では「まずは担当者名と役職を押さえる」「次にメールアドレスや直通番号を入手する」という流れをルール化しておくと無駄がありません。最近は代表番号への電話がつながりにくくなっているため、直通番号や担当者直アドレスの入手が成果を左右する傾向があります。

優先度をチーム全体で統一することで、経験差に左右されず安定した活動が可能になります。

11.業界特性に合わせ、アプローチ時間を柔軟に対応できているか?

どの業界でも「電話がつながりやすい時間」「メールが開封されやすい時間」は存在します。意識せずに一律で活動してしまうと、アプローチ効率はに下がります。

例えば、製造業では午前中は工場で稼働しているため、オフィスの人間に電話がつながりにくく、昼食後の13時〜15時あたりが狙い目です。

業界特性を理解し、アプローチ時間を柔軟に調整することで、同じ件数の架電でも成果が変わります。時間を「ただの数字」として扱うのではなく、「顧客にとって話を聞きやすいタイミング」として捉えることがポイントです。

12.職位別アプローチルールは設定されているか?

アプローチ相手の職位によって、響くメッセージは異なります。

- 経営層→ROIや企業全体の成長

- 部門長→部署の成果や効率

- 現場担当者→日々の業務の改善

といった具合です。ここを理解せずに同じ説明をしてしまうと「この人は自分の立場を理解していない」と思われ、関心を持ってもらえません。

ルールを事前に設けておけば、経験が浅いBDRでも「どんな相手にどの切り口で話すべきか」が明確になり、成果につながりやすくなります。

13.ターゲット専用コンテンツは用意されているか?

どの業界にも共通する資料だけでなく、ターゲット業界専用のコンテンツがあるかどうかで、反応率は変わります。たとえば「製造業向けの導入事例資料」「小売業向けの顧客データ活用ホワイトペーパー」など、相手の状況に直結する資料は「これは自社のための情報だ」と感じてもらいやすく、商談化の確率が高まります。

顧客は「自分たちの課題を理解してくれている」と感じることで、初めて提案に耳を傾けます。汎用的なパンフレットでは差別化できないため、業界別・規模別に専用資料などを用意することが重要です。

14.専用コンテンツはIS/FS連携で企画・作成されているか?

専用コンテンツは「誰が作るか」によって質が変わります。

インサイドセールスだけで作ると「理論先行」で実務的な説得力に欠け、フィールドセールスだけで作ると「実務的だが量産できない」という課題が出がちです。そのため ISとFSが連携して企画・作成する仕組みが必須です。

両方の知見を組み合わせれば、初回接触から商談成約までを一貫してできる資料が完成します。また、マーケティング部門が最新の業界動向を加えれば、鮮度の高いコンテンツが維持できます。協働体制がある組織は、営業全体の成果も安定して伸びやすいです。

15.商談が受注に至っているか確認し、ターゲティングが的確か?

最後に欠かせないのは「BDRが設定した商談が実際に受注につながっているか」を追跡することです。商談数が多くても受注率が低ければ、ターゲティングが的外れである可能性が高いです。

逆に商談数は少なくても高い受注率を誇る場合は、ターゲティング精度が良いことを意味します。

確認するポイントは以下のとおりです。

- 商談化率だけでなく「受注率」もKPIに含めているか

- どの業界・規模・課題の顧客が最も受注につながっているかを分析しているか

- 受注傾向を踏まえ、ターゲット条件を定期的に見直しているか

フィードバックを回さずに「とにかく商談を増やそう」としてしまうと、FSに負担ばかりかかり、組織全体の効率が落ちます。商談から受注へのつながりを確認し、ターゲティング精度を改善していくことが、BDR活動を「量から質」へ進化させる方法です。

改めて、BDR組織で確認するべきチェック項目(準備編18個・実務編15個)についてまとめていますので、以下の画像をご活用いただけますと幸いです。

ここまで紹介したインサイドセールス立ち上げにおける33のチェックシートは以下のリンクからダウンロードが可能です。また、チェックリストだけでなく、資料も添付されており、営業プロセスの可視化と定義づけなども解説。

1つひとつチェックリストを確認しながら立ち上げを実施してみてください。

⇨33のチェックシート付き!BDR立ち上げガイドブック入門のダウンロードはこちら

インサイドセールス立ち上げの事例

弊社セルメイトが実際に支援をして、インサイドセールスの立ち上げに成功した事例を2つ紹介します。

- 株式会社スピカ

- 株式会社オムニサイエンス

株式会社スピカ

| 課題 | ・オーガニック流入だけではユーザー数の拡大に限界があった ・営業に関する知見や実行体制が社内に不足していた |

| 導入のきっかけ | ・マーケティングと営業を本格的に進める必要性を感じていた |

| 効果 | ・事前ヒアリングの内容が充実しており、商談時の認識のズレがなくアポイントの質が高い ・CRMやメルマガ配信を組み合わせた提案により「勝ちパターン」を確立し、商談獲得が安定化 |

「ネイルブック」を運営する株式会社スピカは、当初オーガニック流入に頼って事業を成長させていましたが、一定規模を超えた段階で新規顧客の獲得に限界を感じていました。

営業ノウハウやリソースが不足していたため、セルメイトを導入。導入当初は商談数に伸び悩みがありましたが、商談の質やナーチャリング施策を通じて、顧客獲得の「勝ちパターン」を見つけることに成功しました。

結果として、ユーザーへの提案精度が高まり、継続的な成果を出せる体制を構築できました。

株式会社オムニサイエンス

| 課題 | ・紹介やセミナー、展示会での顧客獲得に限界を感じ、アウトバウンドが必要だった ・インサイドセールスの立ち上げノウハウやリソースが不足していた |

| 導入のきっかけ | ・営業担当者の提案が的確で、自社の課題に合っていた |

| 効果 | ・初回商談から顧客が自発的に利用イメージを持ち質問するなど、温度感の高い商談を獲得 ・トスアップ情報が充実しており、商談での認識のズレが少なく効率的に進行 |

「NextB2B」を提供する株式会社オムニサイエンスは、従来の紹介や展示会中心の営業活動に限界を感じ、能動的に新規開拓を行う必要性を認識していました。

しかし、自社でインサイドセールスをゼロから構築するのは難しいと判断し、セルメイトを導入。結果、アウトバウンド施策でありながら質の高い商談を獲得し、顧客自身がサービスの利用イメージを語るほどの前向きな対話が実現しました。

商談の効率性も向上し、既存顧客へのクロスセルにも展開できる見通しを得ています。

インサイドセールスの立ち上げは「セルメイト」

インサイドセールスの立ち上げは、単なるテレアポ組織を作ることではなく、マーケティングと営業の橋渡し役を担う仕組みを確立することに本質があります。

本記事で紹介したBDR組織の33のチェックリストは、準備段階から実務運用まで「どこでつまずきやすいのか」「どのように改善すべきか」を体系的に整理したものです。特に、属人化を防ぐためのルール設計や、商談化・失注の定義、CRM活用による情報共有は、立ち上げ期の失敗を回避する重要な要素となります。

インサイドセールスを成功させたい企業は、今回のチェックリストを「型」として活用しつつ、自社の戦略や組織文化に適応させてブラッシュアップしていくことで、持続的に商談数を伸ばし、営業活動の再現性と効率を高められるでしょう。

また、「インサイドセールスをすぐに立ち上げたい」「チェック項目が多すぎて何を優先するべきかわからない」という方弊社セルメイトへご相談ください。

セルメイトでは、ターゲティング〜リスト抽出、スクリプト設計、スコアリングなど中長期で成果の出るノウハウを構築し、ご提供します。

以下の資料では、セルメイトの独自の成功メソッドや成功事例集をまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。

⇨「セルメイト」サービス紹介資料ダウンロードはこちら