【完全版】インサイドセールスの立ち上げガイド|手順やコツも紹介

2025/7/17

「アポイント獲得はできても成約につながらない」

「営業チームとの連携がうまくいかない」

このように、インサイドセールスの運用には多くの課題がつきものです。適切な手法を取り入れ、成功事例を参考にすることで、より効果的なインサイドセールスの構築が可能になります。

本記事では、インサイドセールスの立ち上げにおける失敗事例や成功事例を紹介し、インサイドセールス支援サービスを活用するポイントについて解説します。これから導入を検討している方、現在の運用に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

インサイドセールスとは

インサイドセールスとは、電話やメール、Web会議ツールなどを活用し、見込み顧客に対して非対面で営業を行う手法のことです。従来の訪問型営業(フィールドセールス)とは異なり、内勤で効率的に営業を進められるのが特徴です。

オンライン化が進む現代では、コストを抑えつつ迅速に対応できる手法として、多くの企業で導入が進んでいます。HubSpotの調査によると、日本におけるインサイドセールス導入率は37.4%であり、3社に1社以上が導入しているとわかります。

インサイドセールスの種類

インサイドセールスにはさまざまな種類があります。ここでは、代表的なインサイドセールスの種類を2つ紹介します。

SDR

SDR(Sales Development Representative)は、マーケティング部門が獲得したリード(見込み客)にアプローチを行う営業手法です。リードを獲得する主な情報源は次のとおりです。

- お問い合わせフォーム

- 資料請求

- ウェビナー参加者リストなど

SDRの担当者はメールや電話などを活用し、見込み客と積極的にコミュニケーションを取ります。主な目的は、関心度の高いリードを選別し、最終的に実際の商談へとつなげることです。すでに何らかの接点を持っている顧客を対象とするため「インバウンド型」と呼ばれることもあります。

SDRは、インサイドセールスの中で最も一般的な形態です。リードナーチャリング(見込み客の育成)を通じて、商談化の確度を高めることに重点を置いています。SDRの業務で成果を出すためには、顧客の興味や関心に合わせた適切なフォローアップを行うことが非常に重要です。

BDR

BDR(Business Development Representative)は、特定の業界や企業をターゲットに、自社の製品やサービスを提案する営業手法です。SDRと異なり、既存のリード情報に依存せず、自社にとって有望な企業を選定して積極的にアプローチを行います

BDRは、ターゲット企業を綿密にリサーチしたうえで、メールや電話、手紙など、さまざまな手段を効果的に活用します。「アウトバウンド型」と呼ばれ、特に市場において自社の製品やサービスの認知度がまだ低い場合に非常に有効です。

BDRの役割は、単に商談の機会を創出するだけにとどまりません。企業の潜在的なニーズを掘り起こし、新たなビジネスチャンスを生み出すという重要な役割も担っています。そのため、BDRには、属する業界の動向やターゲット企業の課題を深く理解し、それらに基づいた適切な提案を行う能力が求められます。

インサイドセールスを立ち上げるステップ

インサイドセールスを成功させるためには、計画的な準備と適切な運用が欠かせません。特に、リードの獲得から商談化、成約までの流れを明確にし、各担当者の役割を決めることが重要です。

ここでは、インサイドセールスを立ち上げるための具体的なステップを紹介します。

ステップ1:目的と役割を決める

インサイドセールス導入にあたって、まず取り組むべきは目的と役割を明確にすることです。具体的には、業務範囲を明確にし、次のような各プロセスにおいて「誰がどこまで担当するのか」を決定します。

- リードジェネレーション(見込み客の獲得)

- リードナーチャリング(見込み客の育成)

- アポイントメント設定

- クロージング(成約)

例えば、マーケティング部門がリードを獲得し、インサイドセールス部門が商談の機会を打診するのか、あるいはインサイドセールス部門がクロージングまで対応するのかといった点を明確にすることが重要です。

また、事前に役割を整理し、チーム全体で認識を共有することも重要です。

ステップ2:KPIを設定する

インサイドセールスの効果を測るためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。リード獲得数、商談化率、有効商談化率、受注率といった具体的な数値目標を設定することで、進捗管理がしやすくなります。

例えば、受注率・有効商談化率から逆算して、1ヶ月に獲得するリード数や商談数などのKPI設計を行い、定期的に振り返ることで改善点を見つけやすくなります。具体的には、商談数は目標達成しているが、有効商談化率が著しく低い場合、商談の”質”を見直すなどです。

また、成果だけでなく、電話やメールのコンタクト数などの活動指標も設けることで、チームのパフォーマンスを詳細に分析できるようになります。

ステップ3:担当者の確保と教育を行う

インサイドセールスを実施するには、適切な人材の確保と育成が欠かせません。コミュニケーション能力や傾聴力、問題解決能力、ITリテラシーなどのスキルを持つ人材を選定することが重要です。新規採用だけでなく、既存の営業担当者をインサイドセールスに転換するケースもあります。

その場合、適切な研修を実施し、必要な知識とスキルを習得してもらうことが必要です。また、営業トークやツールの使い方を実践的に学べる機会を設けることで、スムーズな業務遂行が可能になります。

ステップ4:シナリオを設計する

インサイドセールスの成果を高めるためには、トークスクリプトやメールテンプレートの作成はもちろんのこと、BANT情報を元にしたスコアリング設計や各スコアリング項目に沿った適切なアプローチ設計(ナーチャリング設計)を行うことが重要です。

特に、新人や経験の浅い担当者にとっては、スクリプトの活用やリード管理方法を徹底することで、顧客対応のばらつきを減らし、一貫したコミュニケーションを実現できます。

例えば、各スコアリング項目に合わせて、メール配信するコンテンツ・訴求ポイントを変えるなどです。具体的には、潜在層リードに対しては、一度で商談化を目指すのではなく、まずは興味喚起を施すための情報提供を行いながらアプローチを行うことが必要です。

ステップ5:ツールを選定・導入する

インサイドセールスの業務を効率化し、成果を向上させるためには、適切なツールの導入が不可欠です。代表的なツールには、CRM(顧客関係管理)ツール、SFA(営業支援システム)、MA(マーケティングオートメーション)ツールなどがあります。

CRMは顧客情報を一元管理し、SFAは営業活動の進捗を可視化するのに役立ちます。MAは、リードナーチャリングを自動化し、効果的なアプローチを実現します。適切なツールを導入し、業務の最適化を進めることが重要です。

インサイドセールスの立ち上げを成功させるポイント

インサイドセールスを効果的に機能させるためには、戦略的な取り組みが欠かせません。ここでは、インサイドセールスの立ち上げを成功させるためのポイントを紹介します。

組織全体で立ち上げる

インサイドセールスは営業部門だけでなく、組織全体で取り組むことが重要です。特にマーケティングやカスタマーサポートと連携することで、より効率的な営業活動が可能になります。

例えば、マーケティングが獲得したリードをインサイドセールスが商談化し、成約後はカスタマーサポートがフォローを行うといった流れを確立することで、一貫した顧客対応ができます。また、部門間での情報共有を密にし、共通の目標を設定することで、組織全体としての成果を最大化することができます。

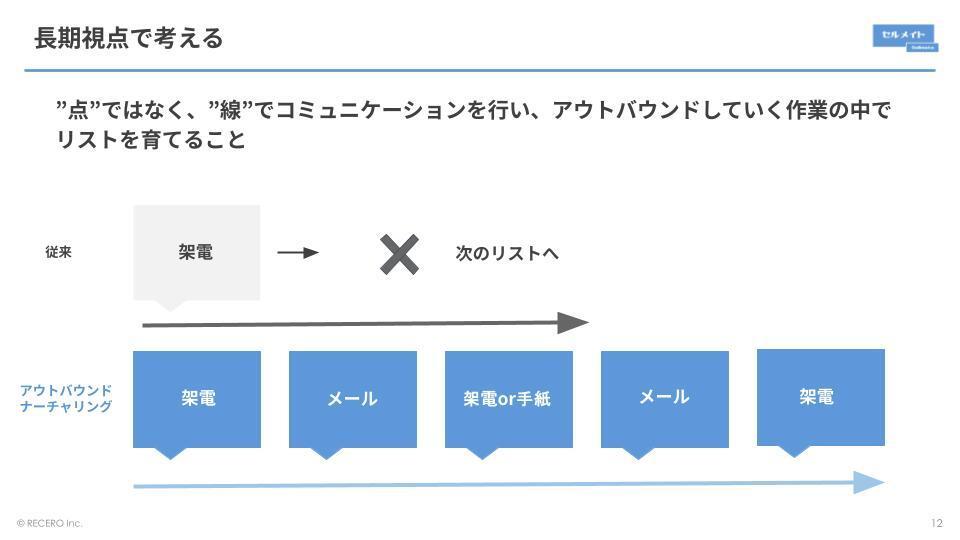

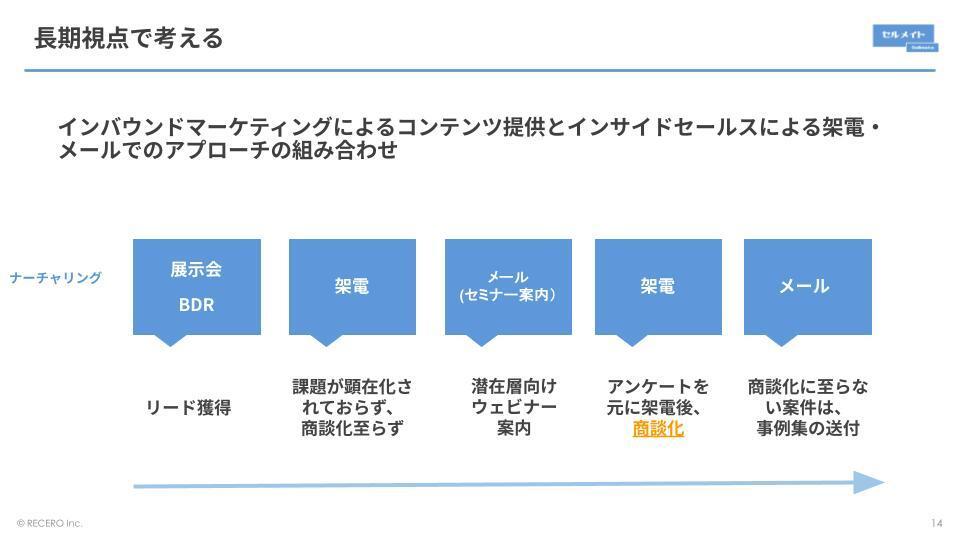

中長期的な目線も持っておく

インサイドセールスは短期的な商談創出だけでなく、長期的なリード育成や顧客との信頼構築にも力を入れる必要があります。新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との関係を強化し、継続的な売上につなげる仕組みを作ることが重要です。

例えば、定期的なフォローアップや情報提供を行うことで、購買意欲が高まったタイミングで適切なアプローチが可能になります。短期の成果だけを追い求めるのではなく、長期的な視点で顧客との関係を築くことが、持続的な成果につながります。

リード管理を徹底する

インサイドセールスでは、リード管理の精度が商談化の成否を左右します。例えば、初回アプローチ時に「まだ検討時期ではない」と判断されたリードに対し、3〜4カ月後に再度アプローチした際、すでに他社に決めてしまっていたというケースは珍しくありません。そのため、リードがいつ頃検討に入るのかを正確に把握し、適切なタイミングでフォローできるよう、リマインダーを設定することが重要です。

また、検討時期が未定のリードに対しても、最低でも2〜3カ月ごとに情報提供を行い、継続的に接点を持ち続ける仕組みを作ることで、機会損失を防ぐことができます。

適切な人材を確保する

インサイドセールスに適した人材を確保することも成功のカギを握ります。特に、コミュニケーション能力が高く、顧客の課題やニーズを引き出す力を持つ人材が適しています。また、論理的思考力や問題解決能力が求められるため、新規採用の際には適性を見極めることが大切です。

一方で、既存の営業担当者をインサイドセールスに適応させる場合には、必要なトレーニングを実施し、スキルの習得を支援することが必要です。適切な人材を確保し、継続的にスキルアップを図ることで、インサイドセールスの成果を向上させることができます。

定期的にPDCAを回す

インサイドセールスの運用では、成果を測定し、継続的に改善を行うことが不可欠です。定期的にチームで振り返りを実施し、KPIの達成状況や運用フローの課題を確認しましょう。例えば、商談化率が低い場合は、アプローチの方法を見直したり、スクリプトを改善したりすることで成果を高めることができます。

また、成功事例をチーム内で共有し、ノウハウを蓄積することで、全体のスキル向上にもつながります。小さな改善を積み重ねることで、より効率的な営業活動を実現できます。

インサイドセールス立ち上げの失敗事例

インサイドセールスの導入は、適切に設計しなければ期待した成果を上げることができません。ここでは、インサイドセールス立ち上げにおける代表的な失敗事例を紹介します。

アポイント重視のテレアポ部隊になってしまう

インサイドセールスの本来の役割が理解されていないと、「とにかく商談を設定すること」が最優先されてしまうことがあります。ただ日程を握っただけの商談が営業チームに引き渡され、結果として商談の成約率が下がるだけでなく、営業との摩擦が生じる原因にもなります。

例えば、一度のアプローチで商談化を目指す”線”でのアプローチを行ってしまうと、受注に繋がる商談を獲得することは困難です。

具体的には、商談は獲得できたものの、実際に実施してみると「まったく興味がなかった」「とりあえず時間を取ったが何の時間か理解していない」など、興味喚起・課題合意ができていないケースが多くなってしまいます。

結果的に、ターゲットリストが枯渇してしまう原因にもなりかねません。

したがって、一度で商談化できる顕在層リードを除き、顧客の興味・関心度に沿って、適切なコンテンツを提供をしながら顧客温度を高めていく”線”でのアプローチが重要です。

各部署が連携できていない

インサイドセールスと営業の役割分担やリードの引き渡し基準が曖昧なまま運用が始まると、成果が十分に活用されず、機能しなくなることがあります。例えば、営業チームがインサイドセールスが獲得した商談やリードを「質が低い」と判断し、活用しないケースが発生します。

さらに、営業からのフィードバックが不足すると、インサイドセールス側は何を改善すればよいのか分からず、モチベーションが低下してしまいます。このような状況が続くと、チーム全体の活動が停滞し、期待した成果を上げることが難しくなります。定期的なミーティングやKPIの共有を通じて、各部門の認識を統一することが必要です。

ノウハウの属人化・共有不足が起きている

インサイドセールスの運用が属人的になり、アプローチ方法やリード管理の手法が統一されていない場合、チーム全体のパフォーマンスが向上しにくくなります。例えば、経験豊富な担当者が成果を出せても、そのノウハウがチーム内で共有されていないと、新しいメンバーの育成が難しくなります。

また、成功事例や顧客対応のデータが蓄積されないと、同じ課題を何度も繰り返してしまうことになります。このような状況を防ぐためには、ナレッジ共有の仕組みを整え、トークスクリプトを文書化することが重要です。定期的な振り返りやチーム内の情報共有を徹底することで、属人化を防ぎ、組織全体の成長につなげることができます。

インサイドセールスを支援会社に依頼するポイント

インサイドセールスの導入や運用には多くの課題があり、社内だけで解決するのが難しいケースもあります。特に、戦略が曖昧なまま進めてしまうと、商談の質が低下したり、営業チームとの連携が取れなかったりすることが少なくありません。

ここでは、インサイドセールス支援会社に依頼する際に押さえておくべきポイントを紹介します

しっかりとした実績があるか

まず確認すべきなのは、支援会社のインサイドセールスに関する専門知識やこれまでの実績です。特に、自社と同じ業種や規模の企業で成功事例があるかを調べることで、適切な支援を受けられる可能性が高くなります。例えば、BtoB向けの営業支援に強い支援会社や、特定の業界での実績が豊富な支援会社など、選択肢を比較検討することが重要です。

また、ツールの選定や運用支援、KPI設定など、具体的にどの部分で支援を受けられるのかを事前に確認し、自社の課題に合ったサポートを提供できるかを見極める必要があります。

自社の課題と目的にマッチしている支援が受けられるか

インサイドセールスの支援内容は多岐にわたり、単なるテレアポ支援からインサイドセールスの構築支援、アウトバウンド営業の最適化、内製化支援など、支援会社ごとに異なる特徴があります。そのため、自社の課題や目的に合ったサポートを提供できるかを慎重に検討することが大切です。

例えば、インサイドセールスの戦略立案やプロセス設計を重視する場合と、単純に架電の行動数のみを求めている場合では、適した支援会社が異なります。支援内容を事前に詳細に確認し、自社の営業課題を的確に解決できるパートナーを選定することが重要です。

サポート内容が充実しているか

支援会社のサポート範囲が自社のニーズに合致しているかも重要なポイントです。単にアドバイスを提供するだけでなく、運用フローの設計や営業担当者への研修、ツール導入後のフォローアップまで、一貫した支援を受けられるかを確認しましょう。

特に、インサイドセールスの立ち上げ初期は、実務面でのサポートが必要になることが多いため、実践的な支援を提供できるかどうかが鍵になります。また、導入後の継続的なサポートがあるかどうかも確認し、長期的にインサイドセールスを強化できる体制を構築することが大切です。

インサイドセールスの成功事例

インサイドセールスの導入により、多くの企業が営業効率の向上や商談獲得数の増加といった成果を上げています。適切な戦略と実行により、リード育成や顧客との関係構築が効果的に進められています。

ここでは、株式会社ワンキャリア、株式会社Rockets、株式会社オムニサイエンスの成功事例を紹介します。

株式会社ワンキャリア

株式会社ワンキャリアでは、インサイドセールス代行サービス「セルメイト」を導入し、営業活動の効率化を図りました。プロジェクトマネージャーが主体的に施策を提案し、顧客の反応を基にトークスクリプトを迅速に改善することで、商談獲得率の向上に成功しています。

さらに、週次の打ち合わせやSlackでのこまめな報告により、プロジェクトをスムーズに進行させ、高いKPIを毎月達成しています。

株式会社Rockets

株式会社Rocketsでは、リソース不足の解消、コールドリードに対しての継続的なアプローチ・顧客育成(=ナーチャリング)を行うことで商談数の最大化を目的として、インサイドセールス代行サービス「セルメイト」を導入しました。

その結果、顧客の状況に沿った丁寧なナーチャリングにより、コールドリードから温度感の高い商談を獲得。また、流入経路ごとのスクリプト検証と迅速な改善により早速受注を実現しました。

株式会社オムニサイエンス

株式会社オムニサイエンスは、展示会などのインバウンドのリード獲得に限界を感じ、プッシュ型の開拓が必要で、インサイドセールス代行サービス「セルメイト」を導入しました

その結果、ヒアリング精度や課題合意スキルが高く、初回商談時に顧客が自発的にサービスの使い方を想定して質問してくれるような質の高い商談が多発。

また、トスアップ時のヒアリング情報が充実しており、商談での認識齟齬が少なく社内との連携もスムーズに行えました。

インサイドセールス支援ならセルメイト

インサイドセールスの導入・運用には、適切な戦略設計や部門間の連携、リード管理の徹底が欠かせません。しかし、社内リソースだけでは十分に対応できない場合もあります。そんなときに頼れるのが、インサイドセールス支援サービス「セルメイト」です。

セルメイトは売り「型」を作るというコンセプトを掲げ、BtoBにおけるインサイドセールス実行で獲得してきた独自の成功メソッドをもとに、インサイドセールスの立ち上げ・施策提案、売り「型」(仕組み化)までをご提供します。さらに、必要に応じて、内製化支援を実施。継続性・再現性の高い施策を設計します。

また、単なるリード獲得にとどまらず、商談化に至るまでのノウハウの提供や詳細な情報をSFAツールに記録しながら、顧客の状況に合わせた最適なフォローを実施します。

さらに、顧客の温度感に合わせたアプローチ設計を行うことで、潜在層リードからの獲得数も最大化できます。体制構築や成果向上を目指す企業は、ぜひセルメイトの支援を検討してみてください。詳細はこちらからお問い合わせください。