インサイドセールスのコツ10選!BDR・SDR別に徹底解説

2025/10/2

「インサイドセールスを立ち上げたものの成果が思うように出ない」と悩む方も多いでしょう。

新規開拓やリード育成を担うインサイドセールスは、営業成果に直結する重要なポジションです。しかし、具体的な進め方や成果を上げるための工夫を知らなければ、ただ数をこなすだけの非効率な活動になります。

そこで本記事では、

- インサイドセールスの手法

- 上手くいかないインサイドセールスの特徴

- インサイドセールス10個のコツ

を紹介します。インサイドセールスが上手くいかないという方は参考にしてみてください。

BDR組織を構築・運用していくには、多くの労力やノウハウが必要となります。インサイドセールス組織を立ち上げても「思うように成果が出ずに解散してしまう」という事例も少なくありません。

セルメイトでは、B2Bサービスの販売で培ってきたメソッドに基づきインサイドセールスの戦略立案から試作実行まで一気通貫で支援します。まずはお気軽にご相談ください。

⇨セルメイトの詳細はこちら

目次

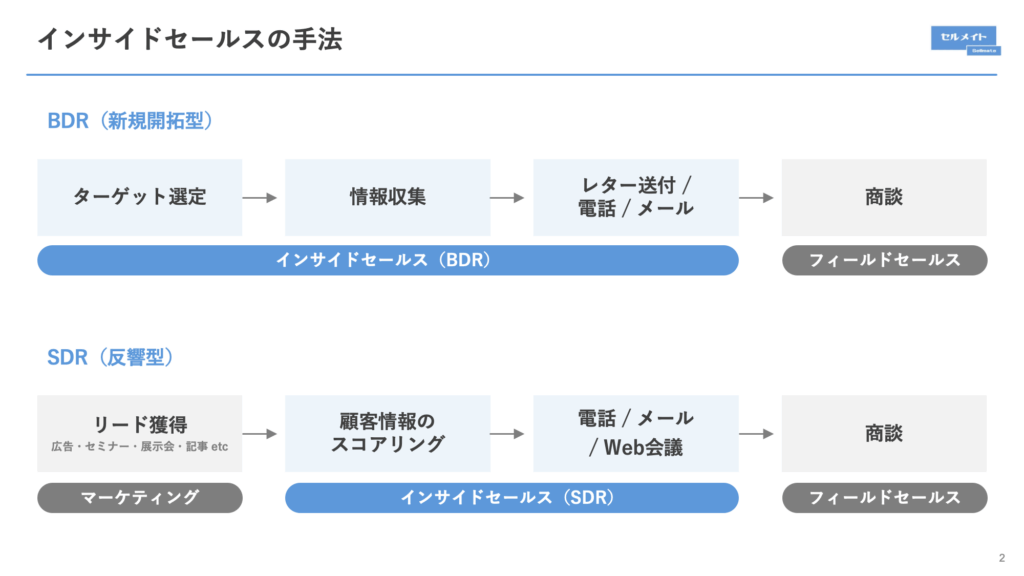

インサイドセールスの手法

インサイドセールスの手法は主に2つあります。それぞれインサイドセールスが担当する場面が異なるので、以下の図でまずは流れを理解しておきましょう。

BDR(新規開拓型)

BDRは「新規開拓型インサイドセールス」と呼ばれる手法で、企業側から積極的に見込み客を発掘し、関係構築を行うアウトバウンド型のアプローチです。

BDRの根本的な考え方は、戦略的に選定したターゲット企業に対して、長期的な視点で関係構築を行うことにあります。自社の商品・サービスに対してまだ興味を持っていない状態の顧客に対し、価値を理解してもらうところから始める必要があります。

SDR(反響型)

SDRは「反響型インサイドセールス」と呼ばれる手法で、マーケティング部門が獲得したリード(見込み客)に対してアプローチを行うインバウンド型の営業です。

既に自社に興味を示している見込み客の購買意欲を最大限に引き上げ、商談化することです。顧客からの能動的なアクションに対応するため、スピード感を持った対応が求められます。

上手くいかないインサイドセールスの特徴

インサイドセールスのコツを知る前に、上手くいかない特徴以下4つを理解しておきましょう。

- 目標(KPI)が明確ではない

- 行動数が少ない

- 組織内で称賛する風土が少ない

- 成果が出ないのに人員を増やしている

目標(KPI)が明確ではない

インサイドセールスは、架電件数やメール送信数、商談化率など、日々の行動と数値が密接に結びついています。ところが、KPIが不明確な状態では、メンバーが「何を達成すれば評価されるのか」を把握できず、努力の方向性がバラバラになりがちです。

例えば「今月はとにかくアポイントを増やそう」と漠然とした指示があるだけでは、架電数や接触リード数が適切かどうか判断できません。

その結果、成果が上がらないのに無理に行動を増やす人や、逆に基準が分からず活動を控えてしまう人が出てきます。KPIは単なる数字ではなく、メンバーのモチベーションを左右する要素です。商材の単価やリードの質、稼働時間に応じて現実的な目標を定め、達成感を得られるような仕組みを作りましょう。

行動数が少ない

インサイドセールスにおける行動量は、成果を生むための「母数」です。架電件数やメール送信数が一定以上なければ、そもそも商談化の可能性にたどり着けません。

行動数が不足すると、改善のためのデータも不十分となり、PDCAを回す速度も落ちてしまいます。例えば、1日に数件しか架電していない場合、成功パターンや失敗要因を比較できる材料が乏しく、戦略的な改善が難しくなります。

とはいえ、単純に「もっと電話を増やせ」と指示するだけでは非効率です。

- 入力作業に時間を取られていないか

- 確認フローが複雑で無駄になっていないか

- ノンコア業務に時間を取られていないか

を見直すことで、行動数を担保する余地が生まれます。

特にCRMの入力項目が多すぎたり、承認プロセスが複雑だったりする場合には、オペレーション改善が必要です。行動数を増やすことは数字のためだけでなく、改善サイクルを早めるための土台作りなのです。

組織内で称賛する風土が少ない

インサイドセールスは契約を直接担当しないため、営業活動の最終成果である「売上」に直結して評価されにくい役割です。また、顧客との継続的な接点を持つカスタマーサクセスのように「ありがとう」という言葉を直接もらえる機会も多くありません。

その結果、自分の貢献が見えづらく、やりがいを失いやすい環境になってしまいます。こうした状態を避けるには、組織内で「成果を称える文化」を意識的に作る必要があります。

また、フィールドセールスから「この商談はインサイドセールスのおかげで生まれた」というフィードバックをもらえるような連携体制を構築することもおすすめ。

称賛は単なる気分の問題ではなく、成功事例を共有しチーム力を高める仕組みの一部なのです。

成果が出ないのに人員を増やしている

成果が上がらない状況に直面すると「人を増やせばなんとかなる」と考えてしまうケースは少なくありません。しかし、インサイドセールスにおいてこれは失敗するポイントなのです。

新しいメンバーを採用しても、教育やオンボーディングに時間がかかり、その間は既存メンバーの稼働が削がれます。その結果、改善のために必要な情報が得られず、逆にパフォーマンスが悪化することもあります。

成果が出ていないときこそ、

- どのKPIがボトルネックになっているのか

- 行動量と成果の関係に歪みがないか

といった視点で現状を分析し、改善を積み重ねることが最優先です。人を増やすのは仕組みが安定してからがおすすめです。

BDR(新規開拓・アウトバウンド中心)のコツ

まずはBDRのコツを5つ紹介します。

- 逆算してKPIを設計する

- ターゲットとする企業群を絞り込む

- ヒアリング・スコアリング項目を決定する

- スクリプトは課題の解決策を中心に構成

- 複数回アプローチを実施する

逆算してKPIを設計する

BDRでは、逆算してKPIを設計しましょう。「何件電話すれば商談につながるのか?」「どれくらいのリードを集めれば受注できるのか?」を感覚で動いてしまうと、結果が安定しません。

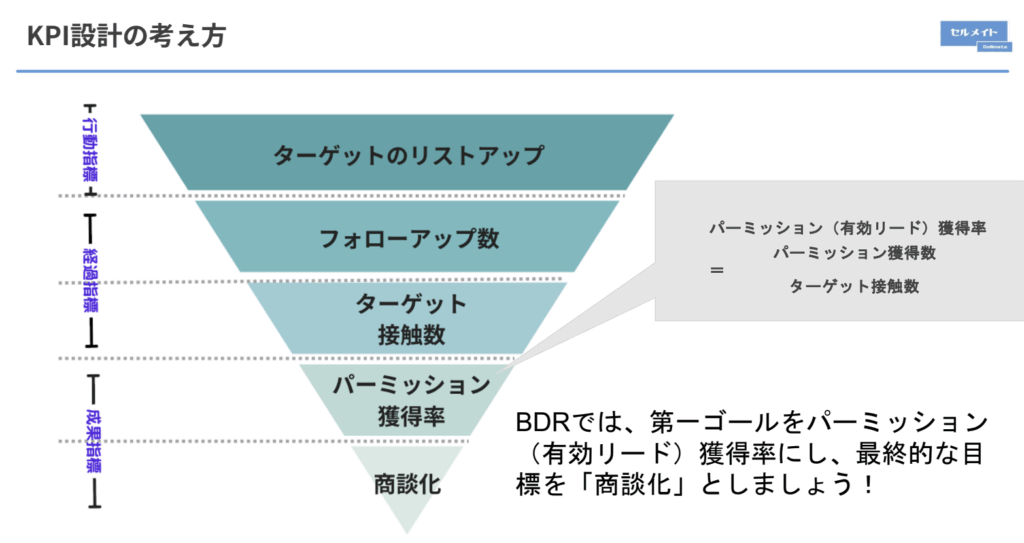

「最終ゴール=商談化」から逆算して、以下4つのKPIを具体的に落とし込みます。

| ①リストアップ | 営業活動を始める前に、ターゲットとなる見込み顧客を抽出して整理すること |

| ②接触数 | リストアップした見込み顧客に対して、初めて実際のアプローチを行った件数 |

| ③フォローアップ数 | 初回の接触で即商談につながらなかった見込み顧客に対して、継続的に追いかけた回数 |

| ④パーミッション数 | 顧客が「話を聞いてもいい」「資料を受け取ってもいい」と前向きな了承を示した件数 |

ここで重要なのは、1日の行動レベルまで計算することです。以下の画像はKPI設計のファネルを表しています。上から下に行くほど絞り込まれ、成果に近づいていく仕組みです。

例えば「3ヶ月で20件の商談を作る」が目標で商談化率が25%の場合、以下のように逆算します。

- 必要パーミッション数:20件(商談目標)÷ 0.25=80件

- 必要接触数(会話できた件数):80件÷0.25=320件

- 必要架電数(実際にかける電話や初回アプローチの総数):320件÷0.25=1,280件

- 1日あたりの架電数:1,280件÷60日=約22件/1日

日々の行動は1日22件の架電を目安にすれば、3ヶ月で20件の商談が現実的に見えてきます。こうすれば「今日は何件電話すればいいのか」が明確になり、成果に直結する行動が見える化されます。

ターゲットとする企業群を絞り込む

インサイドセールスで成果を出すために大事なのは、「誰にアプローチするか」を最初にしっかり決めることです。ここが曖昧だと「数はこなしたのに全然商談につながらない」という状況になりがちです。

限られた時間と人員で成果を最大化するには、勝ちやすい相手に集中することが鉄則です。そのため、ターゲットとする企業群を絞り込みます。

絞り方は以下の表を参照ください。

| 絞り込み軸 | 解説 | 具体例 |

|---|---|---|

| 業界で絞る | 業界特有の課題に訴求できるため成果につながりやすい | 製造業向けDXツール→製造業を優先 |

| 企業規模で絞る | 規模に応じてアプローチ内容の調整が可能 | 従業員300名以上の中堅企業 → IT予算が確保されている可能性大 |

| エリアで絞る | 移動や商談設定の効率も向上 | 首都圏・関西圏に集中アプローチ |

| 課題の共通性で絞る | 複数の企業に共通する課題(人材不足・コスト削減など)を狙うと訴求内容をテンプレ化でき、成果効率が上がる | 「人材不足」や「コスト削減」を重視する企業群を優先 |

ターゲットを絞る際に大切なのは、最初から完璧に決めようとしないことです。仮説ベースで企業群を設定し、実際にアプローチしてデータを取りながら調整していくのが現実的です。

例えば「従業員300名以上の製造業」という仮説を立てたら、その層に対して100〜200社ほど接触し、商談化率や反応を確認します。その結果、思ったより成果が出ない場合には「従業員500名以上に絞る」「地方拠点を持つ企業を外す」など条件を微調整していきましょう。

ヒアリング・スコアリング項目を決定する

インサイドセールスは「電話して即商談」になることは少なく、多くの場合は相手の状況や温度感を確認しながら段階的に育てていく仕事です。そのために必要なのが、ヒアリング(聞く項目の整理)とスコアリング(リードを点数化して見極める仕組み)です。

これをやらずに「全部同じようにフォロー」してしまうと、

- 温度が低いリードに時間をかけすぎる

- ホットリードを見逃す

という非効率な状態に陥ってしまいます。

ヒアリングは「誰に・どんな課題があって・いつ検討できるか」を知るために行います。定番フレームが「BANT情報」です。

| 項目 | 解説 | 具体例の質問 |

|---|---|---|

| Budget(予算) | 導入にかけられる予算があるか | 「今年度のIT予算は確保されていますか?」 |

| Authority(決裁権限) | 話している相手に決裁権があるか | 「最終的に導入を決めるのはどなたですか?」 |

| Need(ニーズ) | どんな課題や要望があるか | 「今の運用で一番困っていることは何ですか?」 |

| Timeline(導入時期) | いつごろ検討・導入したいか | 「導入を検討するとしたら時期はいつ頃でしょうか?」 |

ヒアリングで集めた情報をもとに、リードを A〜Eランク などで判定します。これにより「今すぐ商談に進めるリード」と「まだ育成が必要なリード」を見分けられます。

| スコア | 状態 | 次のアクション |

|---|---|---|

| A | BANTが明確で導入意欲も高い | フィールドセールスに即トスアップ |

| B | ニーズや権限は確認できたが、時期や予算が未定 | 資料送付 → 2〜3日後に再フォロー |

| C | 課題意識はあるが、決裁者や予算情報が不足 | 事例メール送付 → 1週間後に再アプローチ |

| D | 関心は薄く、検討時期も不明確 | ニュースレターやセミナー案内で継続接触 |

| E | まったく検討意欲がない/接触できない | 四半期に一度リスト再確認 |

インサイドセールスでやりがちなのは「とりあえず電話して、相手がその気なら商談に進める」というやり方です。しかし、効率が悪く成果も安定しません。

最初にヒアリング項目を整理し、スコアリングルールを決めておくことで、リードの温度感に応じた最適なフォローができるようになります。

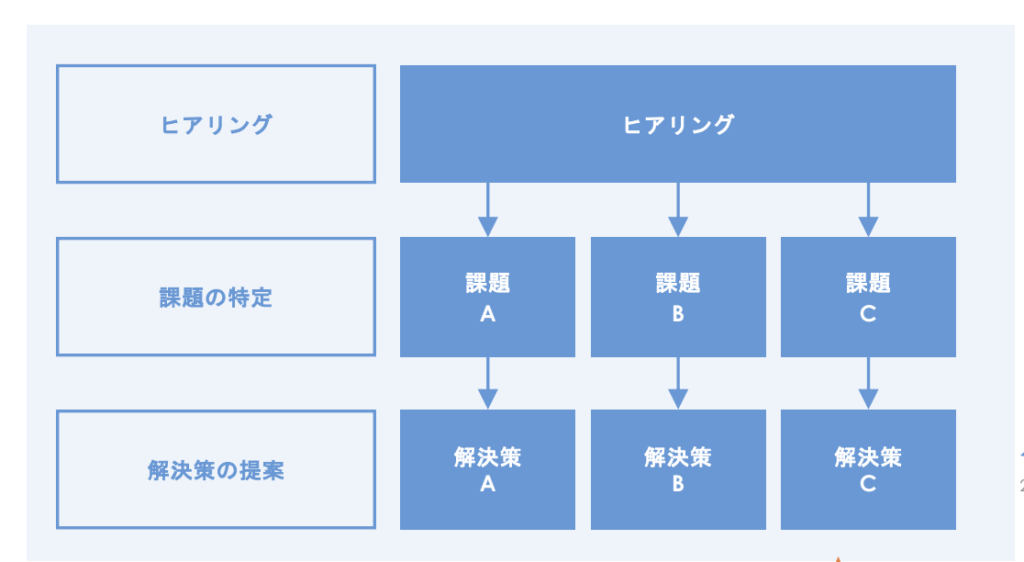

スクリプトは課題の解決策を中心に構成

インサイドセールスの電話やメールでよくある失敗は、自社サービスの機能を一方的に説明してしまうことです。相手からすると「営業色が強い」と思われ、会話が続きにくくなります。

そこで大事なのが、相手の課題を起点にしてスクリプトを組み立てることです。相手が困っていることを先に聞き出し、それに合わせた解決策を提示することで、自然に商談化へつなげられます。

スクリプトの構成は以下の図を参考に作成しましょう。

例えば、相手が「営業リストの管理に時間がかかっている」と答えた場合、その課題をきっかけに「CRMを活用して自動的にリストを整理すれば、入力作業を減らして架電数を増やせます」といった解決策を提示します。

もし「架電はできているが商談につながらない」という課題なら、「スクリプトを改善し、相手の関心に合わせた提案を行うことで、商談化率を高められます」と説明するのが効果的です。

重要なのは、課題→解決策→次のアクション提案という流れを一貫して守ることです。

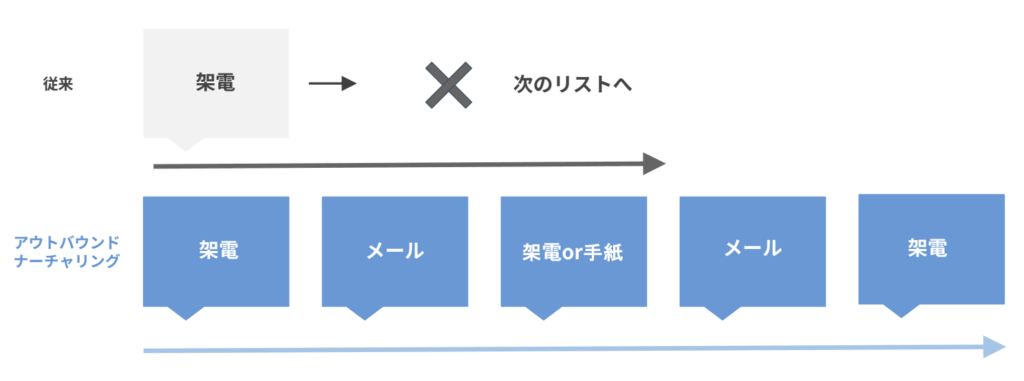

複数回アプローチを実施する

従来の営業活動では、「1回架電してつながらなければ次のリストへ進む」というやり方が一般的でした。しかしこれでは、まだ検討時期が早かったり、たまたま忙しくて対応できなかった潜在顧客を逃してしまいます。

結果として「数はこなしたのに成果が伸びない」という状況に陥りやすいのです。そこで重要なのが、「複数回のアプローチ=アウトバウンドナーチャリング」です。

以下の図の上段は「架電 → NGなら終了 → 次のリスト」という単発型の動き。 一方で下段は、架電・メール・手紙など複数の手段を組み合わせ、時間をかけて相手の関心を育てていくプロセスを表しています。

流れの具体例としては、

- まずは電話で簡単な挨拶と情報提供を試みる

- 架電でつながらなかった場合や、補足説明としてメールを送信

- 再度電話をしたり、手紙・メモを送ることで信頼感を演出

- 事例紹介や有益な情報を伝えることで、検討時期がまだ先の相手にも印象を残せる

- 最後に再度電話し、温度が高まっていれば商談化へつなげる

といった流れを意識しましょう。

複数回アプローチは、従来型の「1回きりの架電」とはまったく違う成果を生みます。「点ではなく線で接触する」イメージを持つとわかりやすいでしょう。

以下の資料では、BDRにおけるお客様に「迷惑」「かけてこないでほしい」と思われないテクニックについて解説しています。

ぜひ資料をダウンロードして、確認してみてください。

SDR(反響対応・インバウンド中心)のコツ

次にSDRのコツを5つ紹介します。BDRと似ているコツもありますが、理解しておきましょう。

- 見込み客を育てる仕組みを作る

- スピードを意識する

- 事前に相手の情報をチェックする

- ヒアリングのテンプレートを作成しておく

- 営業トークは逆効果

見込み客を育てる仕組みを作る

SDRの役割の一つは、問い合わせや資料請求をしたものの、まだ購入には至らない見込み客を商談につながる状態まで育てることです。これを「リードナーチャリング」と呼びます。

多くの企業が陥る失敗は、問い合わせが来た段階ですぐに商談設定を迫ってしまうことです。まだ検討が浅い段階で強引に提案しても、「今はまだ導入を考えていない」と断られて終わり、せっかくの見込み客を逃してしまいます。

そこで必要なのが、見込み客の温度感に応じて育てる仕組みです。育成の基本ステップは以下の表を参照ください。

| ステップ | 内容 | 実施例 |

|---|---|---|

| ①問い合わせ直後のフォロー | すぐにお礼を伝え、簡単な状況確認を行う | 「資料ご確認ありがとうございます」と連絡/軽いヒアリングで温度感を把握 |

| ②情報提供(ナーチャリング開始) | まだ導入時期が先の見込み客に継続的に価値ある情報を届ける | 事例記事や業界トレンド資料を送付/営業色を抑えた情報提供 |

| ③段階的な接触 | 時間を空けつつ複数チャネルで接点を持つ | 1週間後:関連事例メール/2週間後:セミナー案内/1ヶ月後:再架電で状況確認 |

| ④商談化のタイミングを見極める | 関心が高まったら営業担当へ引き継ぐ | 「具体的に検討を始めたい」という意思確認ができた段階でトスアップ |

「見込み客を育てる仕組み」とは、まだ買う気がない人に無理に売り込むのではなく、情報提供を重ねて「この会社なら安心」と思ってもらえる状態に育てる流れを用意しておくことです。

仕組みを作れば、SDR担当者は「今すぐ商談化」と「じっくり育成」を切り分けられ、無駄な営業を減らしながら確実に成果を積み重ねることができます。

スピードを意識する

SDRにおいて最も重要なのは 問い合わせに対する初動スピード です。見込み客は複数社に同時に問い合わせていることが多く、対応が遅れると 「一番早く対応してくれた会社」 に関心が移ってしまいます。

逆に、迅速な対応は「信頼できる会社だ」と思ってもらえる大きなチャンスです。実際にどのくらいのスピードが良い?と思う方もいるでしょう。以下は目安です。

- 1時間以内→ベスト

- 24時間以内→許容範囲

- 48時間以降→競合に取られている可能性大

できるだけ1時間以内が理想です。少なくともその日のうちに一次対応しましょう。

事前に相手の情報をチェックする

SDRは「問い合わせが来たからすぐ連絡すればいい」と思われがちですが、準備なしで架電すると「誰にでも同じ営業をしている」と思われ、会話が深まらないケースが多いです。そのために重要なのが、事前に相手の情報を調べてからアプローチすることです。

情報のチェックを怠ると、

- 相手に合わせた会話ができず、表面的なやり取りで終わる

- 「調べていないんだな」と見透かされ、信頼を失う

といった悪い状態に陥ります。以下は最低限チェックしておくべき項目です。

| 項目 | 解説 | 確認例 |

|---|---|---|

| 会社概要 | 事業内容・拠点・従業員数などを把握 | 「御社は全国に拠点を展開されているのですね」 |

| 業界・市場動向 | 業界特有の課題やニュースを押さえる | 「最近この業界ではDX推進が進んでいますが、御社も取り組まれていますか?」 |

| 担当者情報 | 部署・役職・経歴をチェック | LinkedInで経歴を確認し「現場経験が長い方」と会話に反映 |

| 過去の接点 | 資料DL、展示会参加、メール開封など | 「先日のウェビナーにご参加いただきありがとうございました」 |

インサイドセールスで成果を出すためには、準備が8割。事前に会社や担当者の情報を調べることで、会話の入り口から「営業っぽさ」を減らし、相手にとって価値ある会話につなげることができます。

ヒアリングのテンプレートを作成しておく

インサイドセールス、とくにSDRは問い合わせ対応で限られた時間の中で効率よく情報を引き出す必要があります。その場で「何を聞こうかな」と考えていると、重要な質問を聞き忘れたり、会話が途切れてしまったりしがちです。

そこで有効なのが、あらかじめヒアリングの質問をテンプレート化しておくことです。以下はテンプレートです。コピペをして使用してみましょう。

【基本情報】

会社名:

担当者名:

部署・役職:

【ヒアリング項目】

・現在の課題:

・既存のツール・方法:

・導入検討の背景:

・導入検討の時期:

・導入決定に関わる人:

・予算の有無(Budget):

・導入後に期待する効果:

・その他の気づき:

【スコア判定(A〜E)】

A:BANTすべて明確

B:Need+Authorityあり

C:Needのみ確認

D:関心薄い

E:接触不可

ヒアリングのテンプレートを持つことで、反響対応の質が安定し、商談化率が上がります。BANTを軸に必要な質問を整理し、スコアリングと連動させて活用することが、SDRの成功につながります。

営業トークは逆効果

SDRでやりがちな失敗のひとつが、最初から自社サービスを売り込もうとしてしまうことです。せっかく問い合わせをしてくれた見込み客でも、まだ情報収集段階の人は多く、そこで「当社のサービスは〇〇で〜」と説明を始めてしまうと、「押し売り感」が強くなり、相手の心が離れてしまいます。

SDRに求められるのは「売ること」ではなく、相手の課題を正しく聞き出して、適切なタイミングで営業に橋渡しすることです。

以下はOKパターンとNGパターンの例です。

| 会話の段階 | NGパターン | OKパターン |

|---|---|---|

| 開始 | 「当社サービスは〇〇の機能がありまして…」 | 「お問い合わせいただいた背景をお伺いしてもよろしいですか?」 |

| 中盤 | 「他社より安く導入できます!」 | 「今の運用で一番課題に感じていることはどんな点でしょうか?」 |

| 終盤 | 「すぐに導入いただければ〇〇をお付けします」 | 「その課題を解決する方法を、営業担当から具体的にご提案できます。次回30分ほどお時間いただけますか?」 |

ここでポイントとなるのは、「営業トークは逆効果」とは、SDRは売り込むのではなく、聞き役に徹することで成果が出るということです。営業トークは絶対にしてはいけないわけではありません。

相手の課題をしっかり聞き出し、「それなら営業担当が解決策をご提案できます」と次につなげるのが正しい役割です。

インサイドセールスの運用で注意する3つのポイント

ここではインサイドセールスを運用する際の3つの注意点について解説します。

- 闇雲に電話やメールを送りまくる

- トークスクリプトを読むだけはNG

- KPIを「件数」だけで追う

闇雲に電話やメールを送りまくる

インサイドセールスでありがちな失敗は、数をこなせば成果が出ると思い込み、とにかく電話やメールを大量に送ってしまうことです。先述したように行動量は重要ですが、無計画に数を増やすだけでは相手に嫌がられ、逆にブランドイメージを下げてしまいます。

意識する点は主に以下の3つです。

- 事前にターゲットを絞り込む

- ヒアリング結果やスコアリングに応じて優先順位を決める

- 「数」より「質」を意識して、接触ごとに目的を持たせる

重要なのは量より質。「今日は100件電話する」よりも「ホットリード10件に丁寧に接触する」方が成果につながります。

トークスクリプトを読むだけはNG

トークスクリプトは会話の流れを作るために大切ですが、棒読みのようにそのまま読むと逆効果です。相手は「マニュアル通りに喋っているな」と感じて心を閉ざしてしまいます。

特にBtoBの場面では、相手が忙しい中で時間を割いてくれているため、「自分に合わせた会話になっていない」と感じた瞬間に興味を失い、会話が早期に終了してしまうことも珍しくありません。

そのため、スクリプトはあくまで「会話の地図」として活用し、実際の会話では相手の返答に応じて言葉を柔軟に変え、自然なコミュニケーションを心がけることが重要です。スクリプトをただ読むのではなく、「聞く・要約する・深掘りする」という会話の基本を押さえながら、相手が話しやすい雰囲気をつくりましょう。

KPIを「件数」だけで追う

「今日架電50件」「メール送信100件」といったKPIを設定する企業は多いですが、件数だけを追い続けるのは危険です。行動量は成果につながる重要な要素ですが、数字をこなすこと自体が目的になってしまうと、質が下がり、商談化率も伸びません。

そのため、KPIを設定する際には「件数」だけでなく、

- 通電率

- 商談化率

- 再フォロー後の反応率

といった「質」を測る指標も組み合わせることが重要です。

例えば、単に100件架電した実績よりも、そのうちどれだけ相手と会話ができたか、さらに会話の中からどれだけ商談につながったかを数値化すれば、活動の改善ポイントがはっきりと見えてきます。

また、質のKPIを導入することで、メンバーが「数を稼ぐ」ことに偏らず「どうすれば相手に刺さる提案ができるか」を意識できるようになり、結果的にモチベーション向上にもつながります。

インサイドセールスで成果を上げた支援事例

インサイドセールスはコツだけでなく、事例からどのように成功しているのかを知るのも重要です。ここでは、弊社セルメイトが支援した2つの事例を紹介します。

- 株式会社ワンキャリア

- プラップノード株式会社

事例①株式会社ワンキャリア

まずは株式会社ワンキャリアの事例です。

| 課題 | ターゲットが全体の法人数の10%に満たず、リスト数が極めて限られていた |

| 導入のきっかけ | 単純な架電件数ではなく、限られたリストを最大限活用するアプローチを実施 |

| 効果 | 商談獲得率が向上し、高いKPI達成を継続的に実現 |

株式会社ワンキャリアは、対象となる市場規模が小さく、リストの枯渇リスクが常に存在するという状況でした。そのため、行動量を積み上げるだけの施策では成果が頭打ちになりやすく、新しいアプローチが求められていました。

セルメイトでは「複数回の接触を通じて顧客の関心度を引き上げる」という手法を採用。架電やメールを組み合わせながらリアクションを細かく分析し、フィードバックを即スクリプトに反映することで、効率的に商談化を実現しました。

結果として、目先のアポイント数にとどまらず、事業成長につながる商談獲得を安定して創出できる仕組みを確立しています。

弊社セルメイトが支援した事例は、以下の記事で詳しく解説していますので、詳細を知りたい方はチェックしてみてください。

事例記事:株式会社ワンキャリア

事例②プラップノード株式会社

次はプラップノード株式会社の弊社支援事例です。

| 課題 | インサイドセールス担当が1名のみで、商談獲得数に限界があった |

| 導入のきっかけ | 成果シミュレーションのロジックが明確で精度も高く、納得できる内容だった |

| 効果 | シミュレーションを超える商談獲得数を実現し、質の高い商談創出にも成功 |

プラップノード株式会社では、担当者が一人でインサイドセールスを担っていたため、商談数の拡大に限界がありました。そこでセルメイトを導入した結果、「質にこだわりながら成果を伸ばす」体制を構築。

顧客の反応をもとにスクリプトを素早く改善し、単なる件数の積み上げではなく、確度の高い商談を継続的に獲得する仕組みを確立しました。

さらに、これまで想定していなかった顧客層へのアプローチにも成功し、新たなターゲット群の開拓にもつながっています。

プラップノード株式会社の支援事例の詳細については以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

事例記事:プラップノード株式会社

インサイドセールスで成果が出ないなら「セルメイト」

インサイドセールスは、思いつきで連絡数を増やす仕事ではなく、狙う相手を定め、仮説を立て、数値で確かめながら改善を積み重ねることが重要です。

件数だけを押し上げても、営業組織の運用は頭打ちになります。本記事のインサイドセールス10のコツを参考に成果を出しましょう。

また、「インサイドセールスでコツが出ない」「そもそもリソース不足でどうしたらいいかわからない」という方は、弊社セルメイトにご相談ください。

セルメイトでは、最速・最短で勝てるBDR組織を構築し、売上を倍速で伸ばす「売り型」を実現できます。ぜひ以下のリンクからセルメイトの資料をダウンロードください。